値上げラッシュで家計が苦しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

私は2021年1月から日々の使える娯楽費や生活費を少しでも豊にしたいとの思いで日本の高配当株投資をスタートさせました。

運用開始当初の状況について詳しく知りたい方はこちらの記事も読んでみてください。

この記事では21ヶ月目の海外、国内の相場環境を振り返ったうえで、21ヶ月目の運用状況を紹介しています。

私が21ヶ月目に買った銘柄も紹介しているので良かったら参考にしてみてください。

- 他の投資家の運用状況を知りたい方

- 銘柄探しの参考にしたい方

- 少額から始める高配当株投資に興味がある方

この記事では銘柄紹介も行っていますが、その銘柄への投資を推奨している訳ではありません。

最終的な投資判断は自己判断でお願い致します。

日本の高配当株投資【21ヶ月目 運用状況】

今月も21ヶ月目の相場環境を振り返っていきたいと思います。

21ヶ月目の海外相場環境(9月16日~10月15日)

IMF(国際通貨基金)が10月11日に世界の経済成長率(実質GDP伸び率)が2022年に3.2%、2023年には2.7%へ鈍化すると予測を発表しました。

7月の発表と比較すると2022年は変わらないものの、2023年の予測が2.9%から-0.2%下方修正されています。

ロシアのウクライナ侵攻や、インフレ圧力の持続・拡大による家計の逼迫、中国の景気減速によるショックの影響が大きく世界的に不景気に陥るのではないかとの見通しとなっています。

世界各国成長率予測は次の表の通りです。

| 国名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|---|

| アメリカ | 5.7% | 1.6% | 1.0% |

| ユーロ圏 | 5.2% | 3.1% | 0.5% |

| 日本 | 1.7% | 1.7% | 1.6% |

| イギリス | 7.4% | 3.6% | 0.3% |

| カナダ | 4.5% | 3.3% | 1.5% |

| 中国 | 8.1% | 3.2% | 4.4% |

ロシアのウクライナ侵攻によって供給不安に陥るのではないかとの懸念から一時1バレル130ドルと高値となっていました。

その結果、世界的な高インフレの状況となりました。

しかし、ここ数カ月は世界経済の停滞懸念から1バレル80ドルを割り込むなどエネルギー価格は下落していました。

そこで11月以降の原油の生産量を大幅に減産するという発表がOPECプラスの会合で発表されました。(NHKの記事を参照)

その発表を受けて、原油の先物価格は再び高騰しているので、原油価格の変動にも注意を払っていく必要がありそうです。

世界中の投資家が注目しているアメリカの9月CPI(消費者物価指数)が10月13日に発表されました。

| 9月結果 (前年同月比) | 市場予想 | 8月結果 | |

|---|---|---|---|

| 総合 | 8.2% | 8.1% | 8.3% |

| コア | 6.6% | 6.5% | 6.3% |

総合については8月よりもインフレ率が鈍化したものの、総合、コアともに市場予想を上回る結果となりました。

変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数が注目されていました。

住宅賃料の高止まりや交通サービスの値上げの影響によって、8月よりも上昇と悪い結果が続いています。

また雇用統計でも先月に引き続き強い結果となっています。

| 結果 | 市場予想 | 前月結果 | |

|---|---|---|---|

| 雇用者数 | 26.3万人増 | 25.0万人増 | 31.5万人増 |

| 失業率 | 3.5% | 3.7% | 3.7% |

| 平均時給 | 5.0%増 (前年同月比) | 5.1%増 (前年同月比) | 5.2%増 (前年同月比) |

雇用者数は先月の31.5万人よりは低下したものの、市場予想を上回っています。

失業率3.5%と先月よりも0.2%低下しました。

好調な雇用統計、インフレの高止まりを受けてFRBに政策金利の引き上げが厳しいものになるだろうとの見方が強まっています。

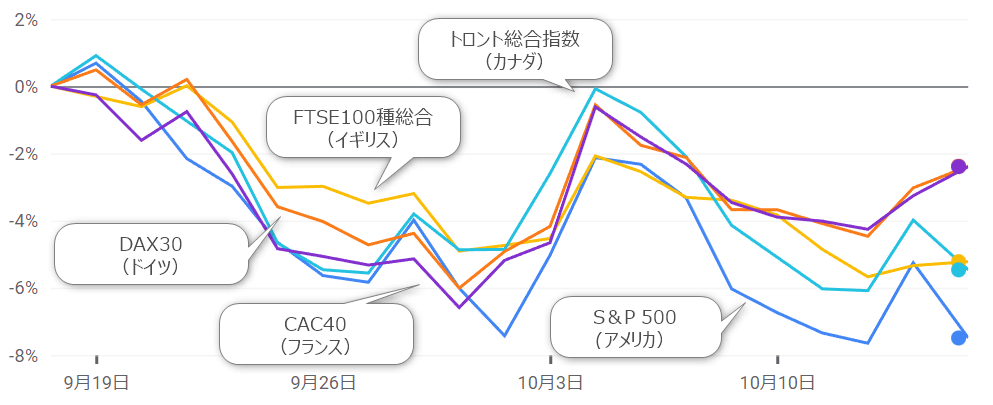

米国と世界各国の1か月の株価の推移がこちらです。

主要先進国の株価は1ヶ月で−2%~8%と大きく下落しました。

世界各国とも今までにないペースでの政策金利の引き上げを進めています。その影響もあって株式市場には完全に逆風となっています。

世界各国の利上げの状況をまとめたのがこちらです。

| 国名 | 政策金利 (最新) | 前回 | 前々回 |

|---|---|---|---|

| アメリカ | 3.25%(9月) | 2.50%(7月) | 1.75%(6月) |

| イギリス | 2.25%(9月) | 1.75%(8月) | 1.25%(6月) |

| カナダ | 3.25%(9月) | 2.50%(7月) | 1.50%(6月) |

| 欧州 | 1.25%(9月) | 0.50%(7月) | 0.00%(6月) |

| 日本 | ー0.10%(9月) | ー0.10%(7月) | ー0.10%(6月) |

イギリスの中央銀行は7回連続の利上げ、カナダは5回連続など日本以外の先進国では政策金利の引き上げが行われ金利格差が広がっていっています。

アメリカの11月、12月に予定されているFOMCでは0.75%の利上げが行われるのではないかと予想されています。

その結果米国の2年債や10年債の利回りが4.0%を超えるなど株式市場よりも債権への投資の魅力が高まっている状況です。

円安じゃなければ買いたいのにって感じですね。

イギリスでは新政権トラス首相は世界的なインフレの中で、大幅な減税策を打ち出しました。

この発表を受けて更にインフレ圧力が高まるのではないかとの見方が広がり、ポンドは対ドルで4%以上の急落が起こりました。

これによって債権、株価も急落したことでトリプル安の状況です。

イギリス発の経済危機もあるのではないかとの警戒感も高まりました。

その他にも中国の不動産市場のリスクやロシアの核ミサイル使用の可能性など世界情勢の不安が満ち溢れた1ヶ月でした。

21ヶ月目の国内相場環境(9月16日~10月15日)

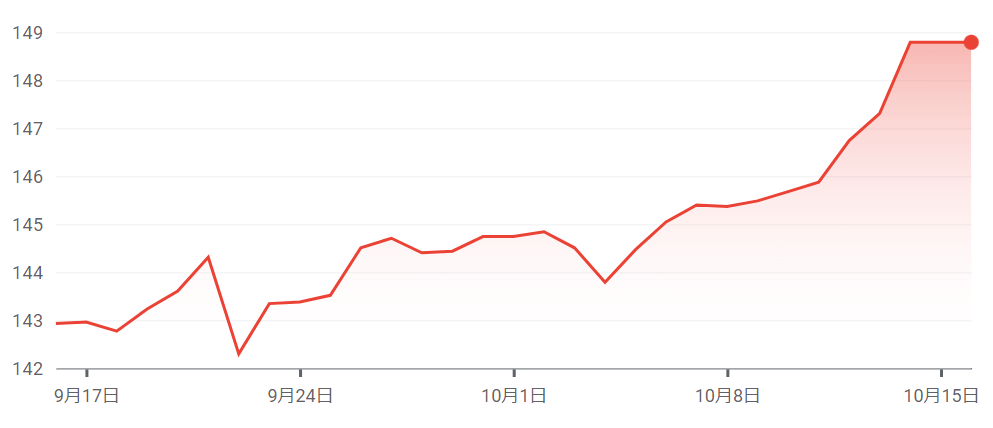

9月22日に日銀の黒田総裁から金融緩和を継続、賃金の上昇を伴う形で物価目標を安定的に実現するまでは「当面、金利を引き上げることはない」と変わらない姿勢を示しました。

その結果今月もドル円の相場は更に円安方向に進みました。

1ドル145円を超えた際に為替介入が実施され、1ドル140円台前半までドル安円高に一時的になりましたが、直近では1ドル148円台と32年ぶりの水準となりました。

150円台も視野に入るなど再び為替介入が行われるのではないかと注目が集まっています。

10月1日に6000品目を超える飲料、食品の値上げが行われました。

日銀が10月13日発表した9月の企業物価指数(速報値、2020年平均=100)は116.3と、前年同月比9.7%上昇。

原材料価格の高騰を受けて、企業同士の取引金額の上昇は15カ月連続、過去最高水準となっています。

その影響もあって多くの品目が値上げラッシュとなっています。

ここまで物の値段が急激にあがるとどうしても財布の紐が固くなってしまいますよね。

新型コロナウイルスの水際対策が10月11日から1日当たり5万人とされていた海外からの入国者数の上限が撤廃され水際対策が大幅に緩和されました。

円安ということも有り沢山の訪日観光客が来ることが期待されています。

訪日観光客による爆買いで、売上が先週よりも20倍になったというニュースが出るほど盛り上がりを見せています。(円安の日本に殺到)

そして全国旅行支援も10月11日からスタートされました。

コロナ禍で苦しんでいた観光関連銘柄の業績回復と一緒に経済が活性化し、日本経済が元気になると良いですね。

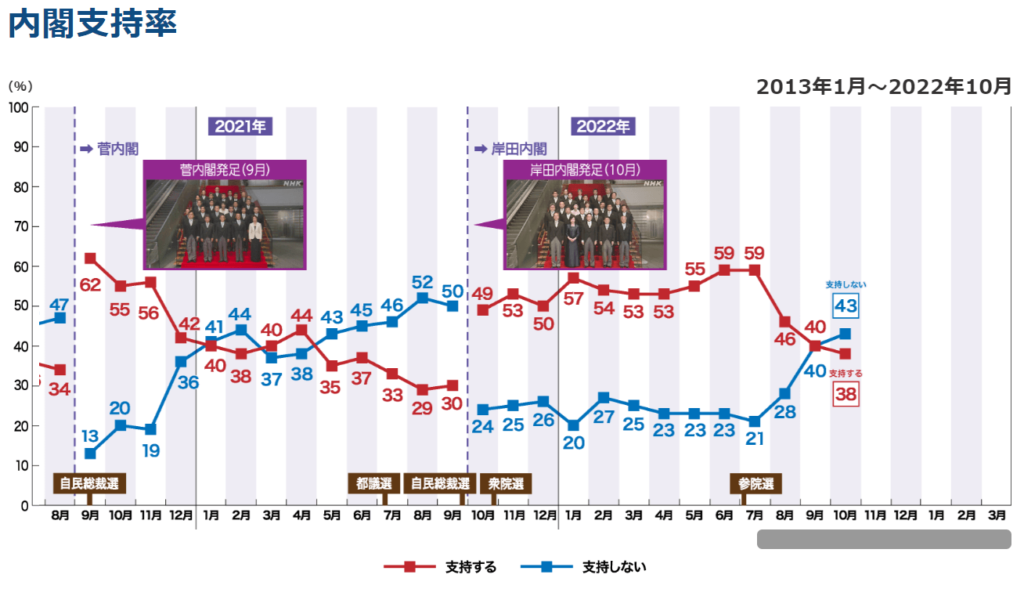

10月11日にNHKで発表された岸田内閣の支持率は内閣発足後、初めて支持と不支持が逆転しました。

安倍元首相の国葬、統一教会問題、物価高に対する対策など厳しい意見が飛び交っています。

国葬が行われた際には3日間38会談を行うなど1会談あたりの時間は短いながらも、元首相の国葬にも関わらず多くの要人と接触しました。

G7の首相クラスが参列していないと各メディアからは効果は限定的と否定的な意見が集まっています。

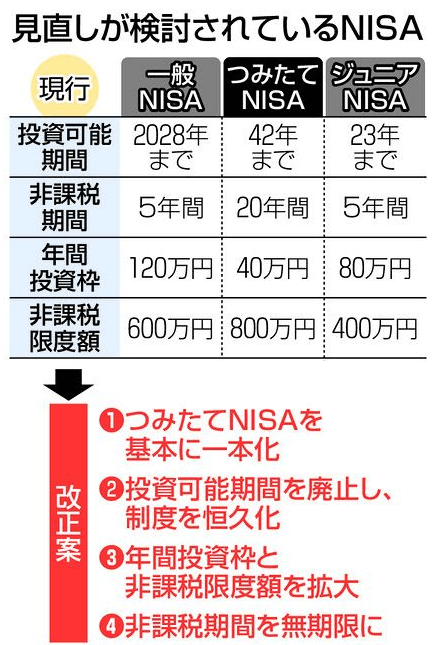

またニューヨーク証券取引所で9月下旬にNISA制度の拡充についても触れられました。

講演では新しい資本主義で『日本経済は力強く成長を続ける。確信を持って日本に投資をしてほしい』とウォールストリートに集まった人々にアピールもしました。

それでも金融所得課税の増税を考えているのでは?という声が飛び交うなど支持率の回復は見られない1ヶ月でした。

今後も岸田内閣の動向と株価の動きには注意していきたいと思います。

個別銘柄ごとの21カ月 運用結果(2022年9月16日~10月15日)

今月も個別銘柄ごとの運用結果から振り返っていきます。

先月の状況が気になる方はこちらの記事も読んでみてね。

橙マーカーは景気敏感株、黄色マーカーは配当金構成比が3.0%以上の銘柄となります。

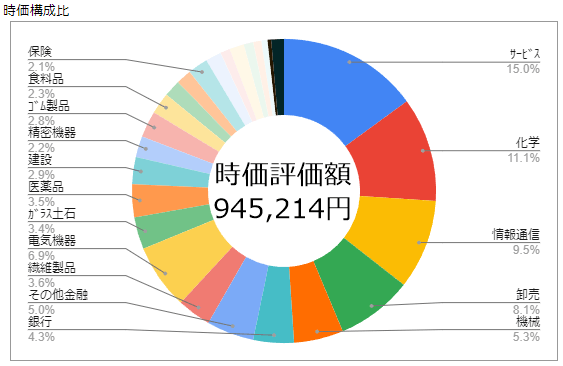

188e93069d87c32aa0339fd1f0feebc4先月の時価合計金額849,640円から945,214円と順調に運用金額を増やせています。

損益金額は73,285円から57,844円と全世界的に下がった株価と同様に高配当株の損益金額も減少しています。

米国のリセッション(景気が低迷して不景気になるまでの状態)入りを改めて意識されたことで景気敏感な業種の株価が下落しました。

OPECで原油の減産を発表された影響もあって原油価格の高騰は化学品メーカーの業績に影響を大きく及ぼす為、私のポートフォリオの損益が全体的に影響を受けています。

その一方で、屋外での活動も活発化してきたことからABCマートやJR九州といったコロナ禍で苦しんでいた企業の業績が好調なこともあり、株価が上昇した一ヶ月となりました。

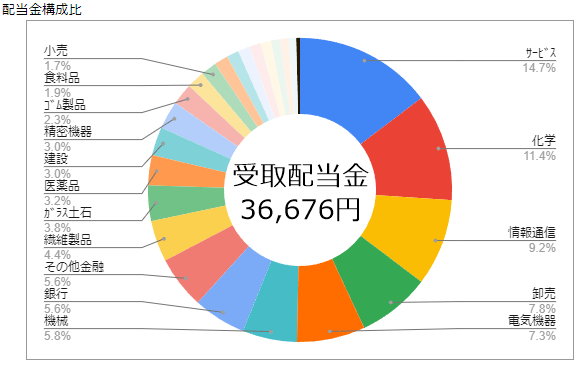

年間受取配当金は36,676円となり、もう少しでニンテンドースイッチ1台を買えるだけの配当金額となってきました。

不労所得で娯楽費に回せる金額が増えるは少額でも嬉しいですね。

投資銘柄数は新規で3銘柄の買い増しを行ったので、全部で85銘柄となりました。

敏感株(β値1.0以上)の投資割合が52.60%(目標50.0%以下)という結果でした。【β値参考:証券用語解説集(野村證券)】

下落した銘柄を中心に買い増した為、景気敏感な銘柄が増えています。

配当金構成比が3.0%以上の銘柄は先月と変わらず4銘柄です。

自重堂の配当金構成比4.09%と先月(4.55%)よりは下がっているものの、ダイヘン、デンカといった銘柄が先月よりも増加しています。

ちなみに私は高配当株投資で安定的なポートフォリオを作るために、下記の3つを注意して投資しています。

- 特定業種に偏らないようにする(各業種構成比20.0%以下)

- 特定銘柄に偏らないようにする(個別銘柄からもらう配当金比率は3.0%以下)

- 配当利回りの高い株を買いすぎないようにする(平均配当利回り4.2~4.8%の範囲にする)

高配当株ポートフォリオを作る際は意識してみてください。

【運用21ヶ月】セクター別ポートフォリオの運用状況

今月も特定業種に偏り過ぎていないかを確認する為に、セクターごとの割合を確認していきます。

機械、銀行、化学系の銘柄を中心に買い増しを行ったので投資割合が増える結果となっています。

ディフェンシブな医薬品、食料品、情報通信の銘柄を買っていきたいものの、なかなか下がってこないので投資割合が増やせず、もどかしい状況です。

株価が下落すると生活防衛資金を取り崩してでも投資をしたい気持ちにもなりますが、そこは我慢して余剰資金の範囲内で投資できるよう今後もコントロールしていきたいと思います。

21ヶ月目の新規購入銘柄

今月は新規で3銘柄、保有していた26銘柄の買い増しを行いました。

3月の暴落以来の大量購入です。

次に今月の新規購入銘柄で1銘柄だけ紹介していきます。

新規購入銘柄

創業以来60年以上にわたり、シャッター、ドア、住宅用窓回り製品を中心に業績を伸ばしてきた企業です。

日本・欧米・アジアで事業展開を実施しており、日本ではシャッターが主力の三和シャッター工業が中心となっている。

製造からメンテナンスまで一貫して行えるところを強みとしています。

最近の自然災害にも対応する為に防水製品である「ウォーターガードシリーズ」と高耐風製品である「耐風ガードシリーズ」などの新製品も開発して、新たな需要にも応えています。

近年は2012年米ガレージドア・シャッター首位の米オーバーヘッドドア社、2013年ドア・シャッター欧州第2位の独ノボフェルム社を買収するなど世界26か国で事業活動を行うなどグローバル展開も積極的に行っています。

国内と海外の売上比率が半々と国内の人口減少この先見込まれる中でも成長性に期待が持てる企業と言えるのではないでしょうか。

7月29日に発表された第一四半期では対前年同期よりも売上、営業利益ともに大幅に伸ばしています。

その為前年よりも1株配当が14円の増配。2023年3月期の業績予想を上方修正と好調です。

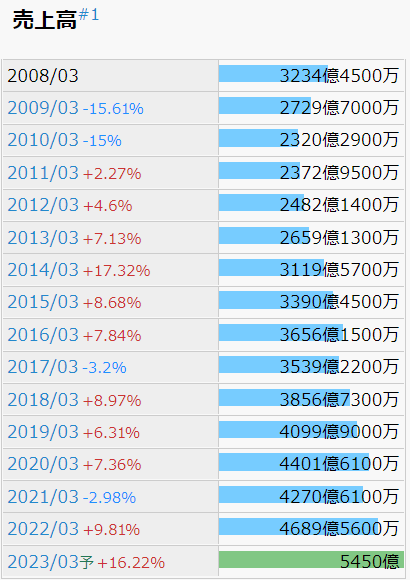

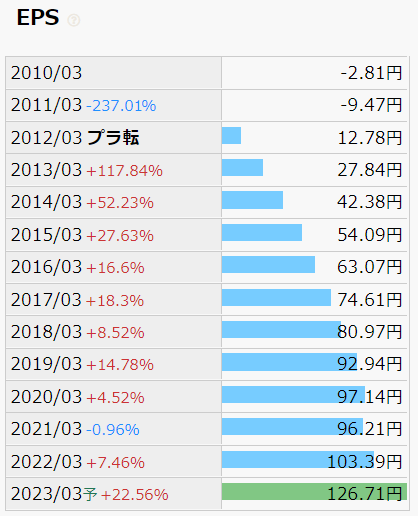

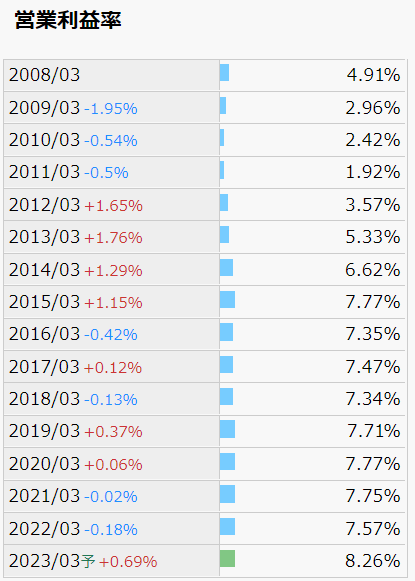

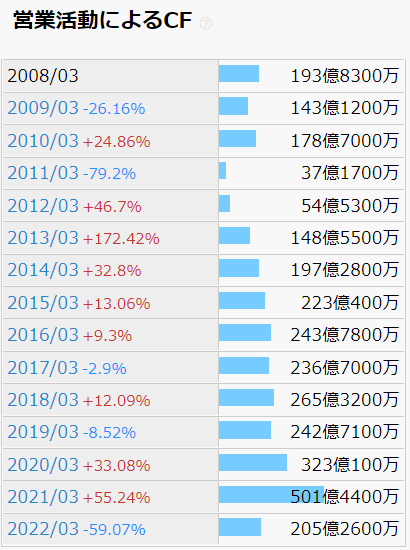

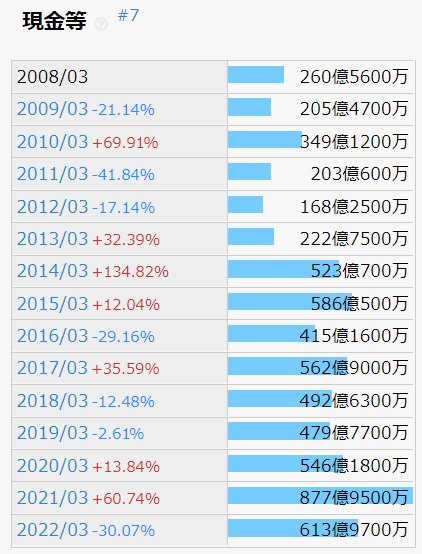

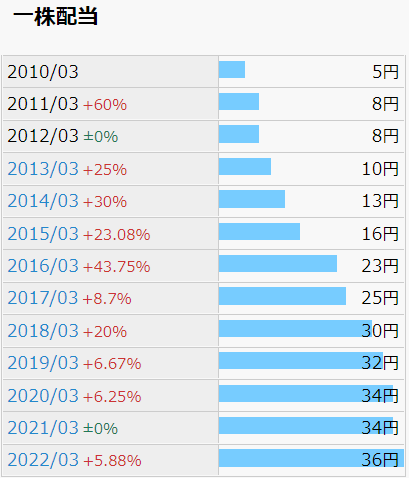

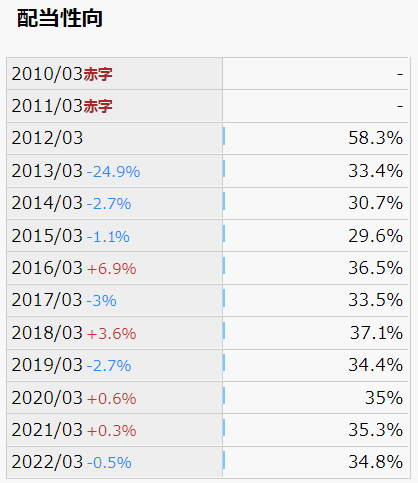

次に過去の業績を見ていきたいと思います。

営業利益率は7%前後で推移しており、高くはないものの近年は売上高、EPSともに右肩上がりに成長してきています。

また配当金も減配無く10年以上、右肩上がりで増えてきており、配当性向も40%以下とまだまだ増配も期待できます。

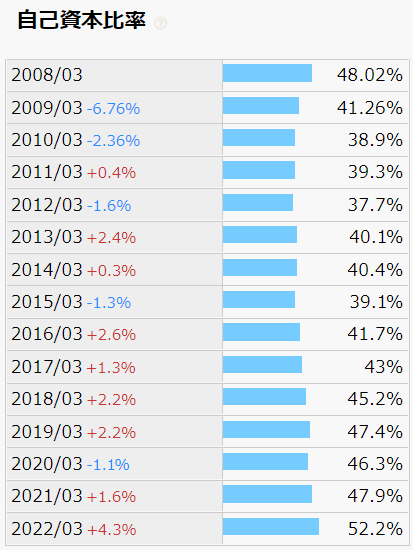

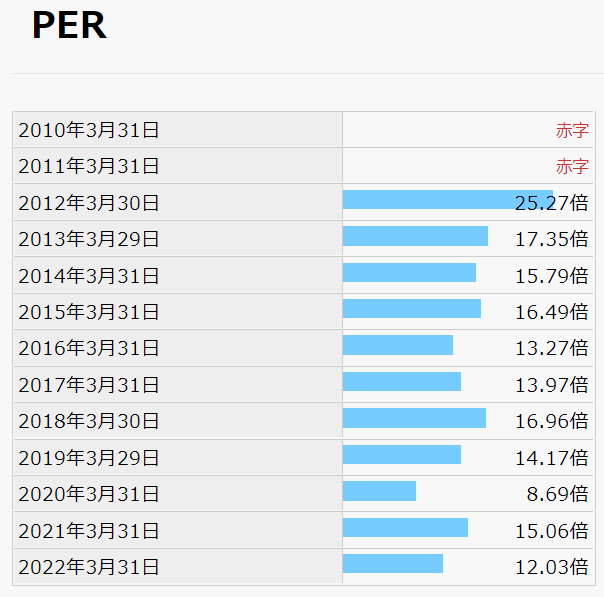

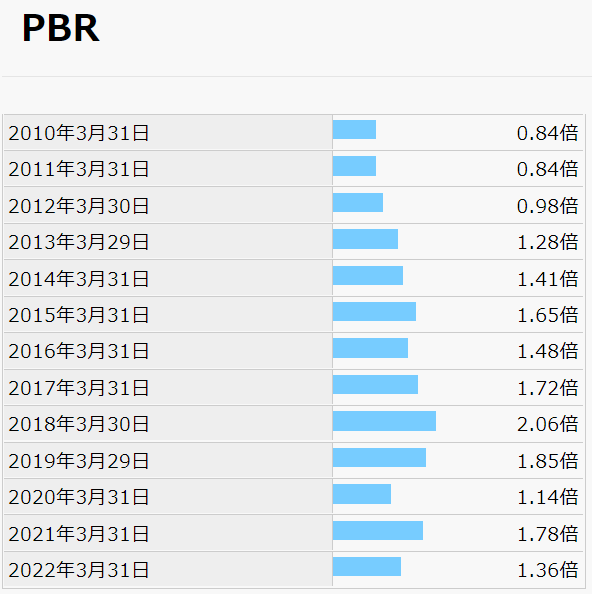

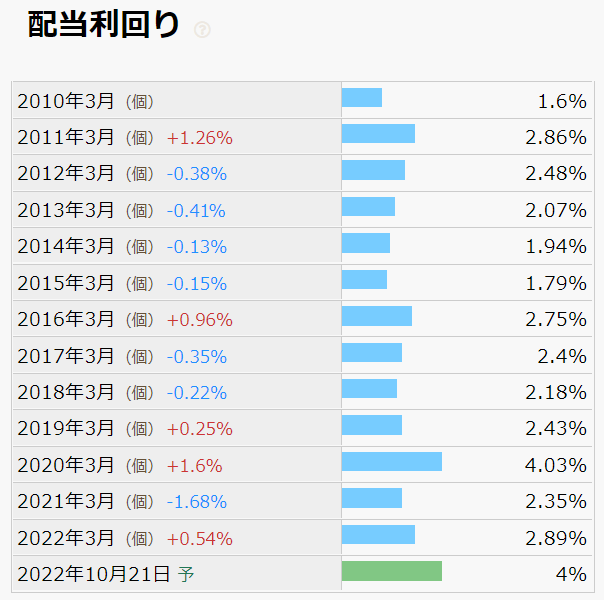

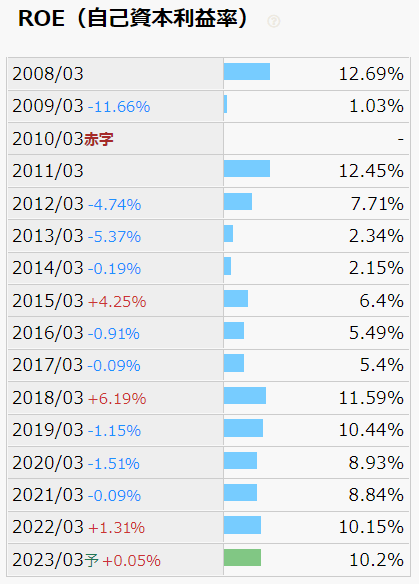

割安かどうかを判断する為に、過去のPER,PBR,配当利回りとの比較や収益性についても確認しておきます。

2022年10月21日時点でのPERが9.86倍、PBR1.33倍、配当利回り4.0%(ヤフーファイナンス参照)と比較するとPER、配当利回り的には少し割安と呼べる水準。PBR的には過去平均ぐらいの水準と言えます。

企業がどれぐらい効率よくお金を稼いでいるかをみる指標のROE的には10.0%以上と及第点と呼べる水準となっています。

もう少し株価が下がったタイミングでは買っていきたいと思える企業ですね。

最後に

21ヶ月目(2022年9月15日~10月15日)も先月に引き続き、インフレを徹底的に抑える為にアメリカのFRBからはタカ派よりの姿勢(金利引き上げなどの厳しい措置)が示されました。

また、OPECの原油減産など景気の先行きを不安視される動きによって株価の下落が続く1ヶ月となりました。

ウクライナ戦争、中国のゼロコロナ政策・不動産問題など懸念材料は相変わらずつきません。

今後くるかもしれない暴落に備えてキャッシュは多めに残しておき、下がれば買うという戦略を今後も続けていきたいと思います。

少額からの投資に興味持った、証券口座を新たに検討している方はこちらの記事を参考にしてみてください。

この記事が少しでも役に立ったという方は下のブログ村のボタンをポチっとして頂けるとブログを継続していくモチベーションになります。

応援のほどお願いします。

コメント